June 13, 2019

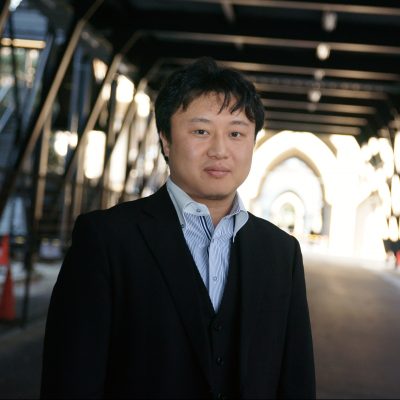

【教員インタビュー】関谷直也 准教授(後編)Interview with Associate Professor Sekiya, Naoya (Part2)

社会心理学から災害を分析し、その記録と教訓を残す

関谷直也 准教授 (後編)

情報学環総合防災情報研究センター(CIDIR)の関谷先生へ、現在の研究や社会心理に興味を持ったきっかけ、社会情報研究所教育部修了生として当時のお話などを伺いました。

Analyzing Disasters from the Perspective of Social Psychology: Taking Stock and Learning Lessons

An Interview with Sekiya Naoya, Associate Professor (Part I)

During the interview, Dr. Sekiya also shared with us ideas about how the study of disasters in Japan provides clues for global disaster management even while respecting local characteristics. The institutions for disaster prevention and relief vary from country to country, and he hopes there will be more communication and comparative studies to find the best solutions for each specific place. In relation to his life at III/GSII, which has been busy with trips to Fukushima and Niigata, he has been enjoying discussing and drinking with researchers as well as local residents.

(インタビュー前編はこちらからご覧ください)

— 海外での災害に、日本での知見を活かすこともできると思いますか?

災害対策っていうと、地震に備えるとか、水害に備えるとか、共通しているように思えますが、基本的には災害ごとに違います。また、社会の特性によって違う。災害のときは社会のさまざまな組織が対応をします。なので、警察や消防、軍隊の仕組みが違えば、それだけで災害対応も全部異なってくるんですよね。結構、色々な人が簡単に、この日本の教訓を世界にっていう言い方をするんですけど、そんな簡単じゃない。そこはとても悩ましいところですね。

チェルノブイリ原子力発電所事故と、スリーマイル島原子力発電所事故の時の対応をこの何年か調べていて、去年はスリーマイル発電所で汚染水の処理についての話を聞いてきました。それを踏まえて思うのは、海外にどう活かすかっていうのは、まずは単純に当時なにが起こったのか、その時の出来事を記録するっていうのが一番効果的じゃないかと。時代背景も違うし、国も違えばそれぞれ活かし方っていうのは変わってくる。だから、日本の災害対策について自分たちのモデルがいいからって海外に伝えようとするのはしなやかじゃないというか、一方的になってしまう。それは国と国というだけではなく、被災地と被災地でも一緒。

こっちのロジックだけで組み立てていっても、結局は受入れられないんですよね。災害はすべて顔が違う。そんなことをするよりは、むしろ自分たちはこういう経緯でこういう仕組みになったということを単純に情報発信する。向こうからなにかニーズがあった時にちゃんと情報提供できるようにしておくということが、本来の意味での貢献になるのかなと思います。その意味で、国際協力というよりは国際比較が重要だと思っています。国の制度と体制によって対策は変わってくるので、じゃあ、どういうところに違いがあるのか、どういうところが共通点なのか、そういったことを整理する方が全世界の災害に備えるためには大事なんじゃないかな、と思っています。

— 出張も多そうですが、普段どのような生活を送られていますか?

週、1、2回は出張しています。今は福島と新潟がほとんどです。東日本大震災から時間が経って、みんな興味を失っている。福島にいけば福島大学とか福島県内に一緒に研究をしている人や、話せる人たちが多いので、向こうに行って調査をしたり、飲んだり、議論をしている方が多いですかね。敢えてそうしないと対象からずれてきちゃうので……と、最初は意識的に行っていましたが、でも、今は出張にいっているのか、飲みにいっているのか……。よくわからないです(笑)

− 教育部のご出身ですが、現在の教育部研究生の印象は?

飲みが激しいとか変わらない部分もありますが、私たちの頃は間違いなく「マスメディアに行きたい」っていう人が多かったというのは今との大きな違いではないでしょうか。元々、マスメディアのことを研究するところだったし、それが情報学環って名前が変わってきて、研究生の関心もすごく変化してきたのかなと。どっちかっていうとネット系というよりはアニメ系が多いのでしょうか(笑)本当に質が変わってきたんだと思いますね、メディアへの捉え方もすごく違うというか。

大学院に入った時によく聞かれたのは、「君はなにを勉強するの?テレビ、新聞、雑誌、ラジオ?」という質問。テレビ・新聞・雑誌・ラジオのどれを研究する?みたいな言い方が、すごくありました。当時は私もあまり意識しなかったので、答えに困りました。今の院生や研究生には、もうそういうのはないですよね、一人一人が全然違う分野で。

− 大学院生だった頃の社会情報研究所の雰囲気は?

私たちの頃は先生たちが10人くらいで、オーバードクターの人も含めて学生が全学年で70人くらい、そのうち大学に来ていたのが約40人。1学級くらいのこじんまりしたイメージです。勉強とか研究は家でするもので、院生室に来たら喋って騒ぐみたいな感じでした(笑)授業の合間に4階の院生室でだべって、「あー疲れた、飯食いに行こうか」となって、そういうところで議論をしたというか、指導を受けたというか。さっきの「お前はなんのメディアをやるんだ?」とか、博士に入るにはどうのこうのとか、研究とはこういうもので…みたいなこと。飲み会とか、だべっている間で教育を受けたという感覚がすごく強いです。

− 先生方はどのような存在だったのでしょうか?

指導教員だった廣井脩先生は、修士の頃は一切、私の研究テーマには関心なしでした(笑)修士論文を出す3日前になって「今年、出せるのか?」って電話がかかってきて、「今年はなんとかします!ちょっと見て頂けますか?」と言って持っていこうとしたら、見ないで「うん、そのまま出せ!」って。それで出した後に「長過ぎる」と言われて…しかも要旨だけはまとまりがよいと(苦笑)

博士の頃は、研究指導っていうのは本郷の鳩山事務所の地下にあった飲み屋でした。そこで議論して、明日までに○○を書いてこいと。あまり細かい指導はなく、論文も「よかった」「わるかった」と評価だけ、どんな人にも大抵そういう接し方だったと思います。で、また飲みに行って、また、「明日までにこれやってこい!」と。…だから、質はおいておいて(笑)、論文を書く体力はとてもつきました。当時はひどいなと思いましたが、今考えると結構、指導してもらっていてたんだなと思います(笑)

企画:ウェブサイト&ニューズレター編集部

聞き手・文章構成・英文要約:潘夢斐(博士課程)

編集・写真:鳥海希世子(特任助教)

英文校正:デイビッド・ビュースト(特任専門員)

主担当教員Associated Faculty Members

教授

関谷 直也

- 社会情報学コース

- 情報学環教育部

Professor

SEKIYA, Naoya

- Socio-information and communication studies course

- Undergraduate research student program