March 24, 2022

【教員インタビュー・特別版】水越伸 教授(前編)An Interview with Prof. MIZUKOSHI, Shin (Part 1)

メディア論がご専門の水越伸先生。2021年度末で東京大学から関西大学へ異動されるのを前に、編集部でお話を伺いました。長く企画広報委員会で広報する側の立場にいたこともあり、実は学環の広報媒体にインタビューされるのはこれが初めてという水越先生に、教育・研究のことや学環・学府設立までの経緯を語っていただきました。 (取材日:2022年2月3日 メディアスタジオにて)

*日本語記事は抄訳に続く(Japanese follows English)

An Interview with Professor Shin Mizukoshi (Part 1)

In the first part of the interview, conducted before his planned move to Kansai University at the end of the 2021 Academic Year, Prof. Shin Mizukoshi told us about his research trajectory and the background to the founding of the III/GSII.

Professor Mizukoshi has been associated with the III/GSII and its predecessor organizations for a very long time, first as a student in the 1980s, and then as a faculty member since the 1990s. He divides his research trajectory over this time into two stages. Until around the year 2000, he devoted himself mainly to the study of media history. Rather than taking the mass media as a given fact and examining its impact on society, as had been the tendency in mass communication studies up until that time, he focused his attention on the media itself as a social construct and studied how different forms of media developed historically and transformed the manner of human communication. Thus, he pioneered media studies (or “mediology”) which has since become an established and widely recognized field in Japanese academia, especially since the introduction of cultural studies in the late 1990s.

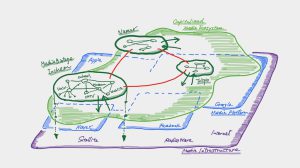

Around the year 2000, Prof. Mizukoshi’s research began developing in a more critical and practical direction. At this time, he was deeply involved in preparations for the founding of the III/GSII, specifically in drafting a scenario for the less traditional types of students for whom the new graduate school was designed to cater. When such students actually started enrolling, it seemed appropriate to initiate projects to develop critical approaches to existing media and create new forms of media. Thus began the Media Expression, Learning and Literacy (MELL) Project and its successor MELL Platz, which evolved into a major platform for the promotion of media literacy in Japan, bringing together a diverse network of participants including journalists, designers, graduate students and high-school students.

As Prof. Mizukoshi points out, the Covid-19 pandemic has allowed us to experiment with how to operate a society and economy without human movement and face-to-face interaction. As a result, the fundamentally mediated nature of our world has become obvious to everyone. We have all become acutely aware of our dependence on IT mega corporations and the embeddedness of these corporations within a cultural, social and economic context. In this sense, one could say (half-jokingly, half-seriously) that the age of media studies has come.

However, recent historical developments have only made us more aware of what has always been true, that media are fundamental to human life. Human beings have always encoded messages in media, whether that be mass media, digital media, the flowers placed in the graves of the dead by Neanderthals 12,000 years ago, or the tattoos inscribed on the bodies of many so-called “primitive” people. All these convey messages from a sender to a receiver and are therefore forms of media. Whilst being personally open to the latest media innovations, such as the “metaverse”, Prof. Mizukoshi emphasizes that such innovations are only the latest products of an ongoing historical process of media development. Like its predecessors, the “metaverse” too is a social construct existing within a particular social, economic and political context.

– 水越先生は旧新聞研究所の教育部研究生を経て、大学院へ入られました。そして1989年に新聞研助手、1993年に社会情報研究所助教授、2000年に情報学環の基幹教員となられて、合計32年間、本郷で教育・研究に取り組まれました。ご研究ついてお聞かせください。

僕はメディア論に取り組んでいますが、振り返るとそれは2つのステージがあったと思います。2000年になるぐらいまでは「メディア論」そのものを作って、それ以降は批判的かつ実践的なメディア論をやってきました。

メディアに関係する研究は、2000年以前はマス・コミュニケーション研究という名前で呼ばれていました。例えばテレビや新聞の政治的な報道とか大きい事件の報じられ方が、人にどういうインパクトを与えるかを、主に定量的に調査をするような、マスメディアの影響や効果の研究です。ジャーナリズム研究はどちらかといえばヨーロッパの批判的なものの考え方で、マス・コミュニケーション研究はアメリカの実証的な考え方。新聞研は、そういうジャーナリズム研究とマス・コミュニケーション研究の系譜がより合わさっていた。僕は1980年代半ばに新聞研の大学院に入り、どちらかといえばジャーナリズム研究に近い、メディアの政治経済学的な研究を始めましたが、結果としてマス・コミュニケーション研究に抗いながらメディア研究、「メディア論」を作ることになりました。

マス・コミュニケーション研究は、戦後の大衆消費社会で大いに注目されました。人びとの間に戦時中の天皇制やナチズムのもとでのプロパガンダに対する反省があったから。でも、1980年代後半ぐらいになると、もうそういう状況じゃない。メディアのインパクト研究に対して、僕はメディアそのものの「かたち」、社会的様態を問うようなアプローチを採りました。あるインパクトを人々に与えているメディアは、どういう仕組みなのか。公共的なメディアなのか商業主義的なのか。どんなインターフェイスを持った機器なのか。メディアの経営のされ方や規模が違えばインパクトの中身も違うし、それを介したコミュニケーションも異なってくるわけです。1990年代までの僕は、メディアのいわば「社会的造形」に関する歴史研究をしていました。

今やメディア論は当たり前のように語るけれど、少なくとも1990年代を通して、メディア論はマス・コミュニケーション研究への異議申し立てからは始まっていて、両者のあいだには強い緊張関係があった。メディアのあり方よりそのインパクトを量的分析にする研究と、メディアそのもののあり方を問う研究は戦っていた。水と油でしたね。

2000年前後、メディア論はある程度、市民権を得るようになった。最大の理由はカルチュラル・スタディーズ(CS)の台頭です。CSはメディア文化とその研究が、基本的に政治的なものだということを告発しました。例えば選挙ポスターに映し出された候補者の性別、年齢、人種、しぐさなどが、いかなるシンボリックな意味合いを持っているのか。テレビ広告の送り手と受け手は、どのようにせめぎ合うか。そんなものの見方は、マス・コミュニケーション研究にはなかった。その観点は、メディアが社会的に構成されたもの、社会的な造形物だとするメディア論と重なっていました。CSが決定的にメディア論の後押しをしたと思う。ここまでが僕の研究にとっては第1幕です。

第2幕は情報学環・学際情報学府ができてからです。学環ができるプロセスで、僕は新たな大学院設立準備のワーキンググループ(WG)に入り、概算要求書など大量の書類をとりまとめる立場になりました。あるとき文部科学省に、学府に来る学生像を書かされたんですよ。例えば大学卒業後、新聞社の海外特派員をやった時に海外で日本人や日本のポピュラー文化が独特のイメージで捉えられていることに興味を持った人が、デジタルゲームに表象されたナショナリズムについて研究するために、一端会社を辞めて学府に入って修士号を取る。そして異文化理解の専門家としてそれまでとは違うキャリアをスタートさせる。そんなストーリーを準備WGのメンバーがそれぞれ書いたのですが、本当にこんな学生来るのかねと笑っていました。ところが本当にそんな学生たちが来てくれた。1期生の面構えを見た時にはうれしかったですね。

僕はそれまではメディア史の研究者でしたが、こういう学生が本当に来たら、一緒に小さいメディアを作ったり、メディア・リテラシーのワークショップを展開して、そうした実践を通してメディアを批判的にとらえるようなことをしてみようと考えました。2000年から約10年間、山内祐平さんらと進めたMELL Project(Media Expression, Learning and Literacy Project)とその後継活動であるMELL Platzがそれで、ジャーナリストからデザイナーまで、大学院生から高校生まで、多様な人々をネットワークし、日本のメディア・リテラシーのプラットフォームを作ることができました。

– コロナ禍でメディア環境は目まぐるしく変化していますが、メタバースなど新しいメディアが出てくる状況をどうご覧になっていますか。

新型コロナ禍は人々の自由な移動や対面コミュニケーションを制限することとなりました。移動や対面なしで社会や経済をいかになり立たせるかという、壮大なワークショップ実践だったといえます。その結果、誰の眼にもはっきりしたことは、世界のあらゆるものごとがメディアに媒介されているということです。まず日常化したZoomやMicrosoft Teamsなどのオンライン・システムは、透明で中立的な媒体ではなく、巨大IT産業のヘゲモニックなサービスです。そして、たとえばZoomのリアクション機能にデフォルトで表示される顔の絵文字がデフォルトだと金髪の白人であるように、微細なところに欧米的価値観が強く反映されている。さらにそこにマスクをして映し出される私たちは、それぞれの髪型や化粧、表情というメディアを戦術的に用います。あらゆるオンライン・コミュニケーションは、ただの情報伝達活動ではなく、文化的、社会的、経済的な力学の元で成り立っていることが露わになった。僕は、ついにメディア論の時代が来たのだと、同僚と半分冗談、半分本気で話し合ってます。

ただし、メディアは新聞やテレビのようなマスメディアやデジタル・メディアのことだけを指すのではない。メディアが人類の歴史とともに古くからあることは、考古学や人類学を見ればわかることです。なぜネアンデルタール人の墓に花粉がいっぱい落ちているかというと、花を手向けていたからでした。なぜ花を手向けていたのか。それは1万2千年前の人類が、追悼という社会的コミュニケーションをしていたからであり、花は死者を弔うためのメディアだった。あるいは、全身にタトゥーを入れる習慣を持つ、いわゆる「未開社会」は少なくありません。身体に刻印をすることで、様々なメッセージを発し、個人や集団の存在を表現したわけです。タトゥーというメディアには送り手と受け手がいるわけです。

僕自身は、メタバースのような新しい技術やメディアに躊躇なく、飛び込んでいく性格です。ただ、そのときに、新しいものだけでいいかというとそうではなくて、人類のはじまりの時からコミュニケーションにはメディアが介在していたことを踏まえることが大切です。メディアには多様な社会的造形があり、それが歴史的に変化してきているその延長上に、新たなメディア、未来のメディアを位置づけていく。メタバースも、今や実験室の中にではなくて、たとえばMetaという巨大資本のサービスとして展開されているわけで、そこには社会的な造形があるのです。

(後編へ続く)

企画:ウェブサイト&ニューズレター編集部

インタビュー:岡美穂子(准教授)、福嶋政期(助教)、柳志旼(博士課程)

インタビュー・構成:神谷説子(特任助教)

抄訳:デイビッド・ビュースト(特任専門員)