October 8, 2021

【教員インタビュー】開沼 博 准教授(後編)Interview with Associate Professor KAINUMA, Hiroshi (Part 2)

『「フクシマ」論』から10年を経て: 学府で培った学問的基礎体力

2021年度より准教授として情報学環に赴任された開沼博先生へのインタビュー。後編は、現在の問題意識や今後の展望を伺いました。

*日本語記事は英文に続く。前編はこちら。

An Interview with Assoc. Prof. Kainuma (Part 2)

Ten Years since “Fukushima-ron”: Honing Academic Skills Learned at the GSII

Hiroshi Kainuma became an associate professor in the III in 2021. In the second part of this interview, he spoke about his current research and plans for the future.

(Part 2)

In the future, Assoc. Prof. Kainuma plans to continue research related to the Fukushima nuclear accident. Although much research has been produced on the engineering aspects of the accident and the effects of radiation, so far little has been done to reveal the social impact. The III provides an ideal environment for pursuing interdisciplinary research, contributing not only to a historical and theoretical understanding of the incident but also to the development of effective disaster prevention and recovery policies.

Assoc. Prof. Kainuma sees his research as being a type of area studies. It attempts to develop a comprehensive understanding of the politics, economics, culture and society of a particular place. Whether this place is part of a colonial empire (as in traditional area studies) or a region within a nation-state (like Fukushima), area studies fulfills the knowledge needs of outsiders. Without such careful study, it is difficult for outsiders to know what is happening in that place. It is necessary to undertake detailed fieldwork studies in order to avoid oversimplification and reveal the complexities of the local situation.

In the discourse on information society, there is much reference to the idea of the “echo chamber” where people become enclosed within their own bubbles of information confirming their preexisting ideas. According to Assoc. Prof. Kainuma, this phenomenon is not limited to the online world. In a complex society, it is increasingly difficult to understand people who do not share the same interests, beliefs or predispositions. Fieldwork studies aim to reveal the internal logic in other people’s lives, thus bridging the gap of “otherness” that separates us and enabling new forms of collaboration.

There is much talk of diversity and tolerance these days, but without fieldwork to reveal the local struggles, it is difficult to make these any more than empty words. The need for fieldwork research is even greater than ever during the pandemic, and ways should be found to continue this important work despite the restrictions caused by the pandemic.

The III/GSII has a peculiar position within the University of Tokyo. It is a place where less traditional, more peripheral types of work are conducted. While this could be seen as a weakness, it is also a strength because it is hard to predict where social needs will emerge in the future. Aspects that are currently given less attention could become major concerns in the future. It is therefore important to pay attention to these latent aspects that could subsequently burst onto the main stage. For example, prior to March 11, 2011, no one would have predicted that the issue of nuclear power in Fukushima would become so important. Graduate students should be encouraged to follow their own interests, however insignificant they may appear at the time, and not be too influenced by what is considered topical at the current moment.

When asked about the type of students he hopes to have in his seminars, Assoc. Prof. Kainuma stresses the need for originality and a diversity of perspectives. He does not expect his students to be researching the same things as himself. While there may be some shared ground in basic theory and methodology, it is better for students to follow their own interests and interact with others whose perspectives and research topics are completely different. It is only through hearing a diversity of perspectives that one can arrive at a clearer understanding of the truth, especially in an information society where it is all too easy to listen only to what one wants to hear. In this sense, the diverse academic environment provided by the III/GSII is its strength and should be exploited to the full.

– 最近のご研究と、学環にて取り組みたい研究など、差し支えない範囲で教えてください。

東日本大震災から10年という、いわゆる節目と呼ばれるようなタイミングで、結局、何が課題で、それがどこまで解決され、今、何が残っているかということを考える作業をおこない、アウトプットをしてきました。これは政策的な意味であったり、社会や心理に関わる問題であったりというところです。これからは、もうちょっと抽象度を上げた広い視野でものを考えるということ、例えば歴史的な軸を引いてみたり、あるいは情報学環にきたからこそできるような、他のさまざまな分野の方とのコラボレーションなど、腰を据えてやっていかなければならないと考えています。

具体的には、原子力災害とか原発事故というものについて、原子力工学や放射線防護など、既存の研究分野はありますが、ずっと10年間この問題に関わってきて、それが社会的にどういう影響を及ぼすのかというところがどれだけ分かっているのかという点では、極めて手薄であると感じています。社会科学的に解くべき問題はまだまだ山積しています。例えばもう一度、原子力災害が他国で起こったらどういう社会的な影響があるかシミュレーションができないか、とか。また、原子力災害プラス地震と津波というような複合災害における社会的な防災、対応策を考えるという作業はやりたいと思っています。

私の研究はフィールド研究をベースにおいたものです。それは、ある種のエリアスタディーズ的な研究だと思っています。どういうことかというと、例えばイスラム世界の地域研究、エリアスタディーズというのは、もちろん政治も宗教も、法も経済も文学も、そのエリアに関することであれば全部やってやると。なぜそれが必要なのかといえば、もともと植民地政策の中で、西欧社会からは理解できないようなものをちゃんと解釈できるようにしようという事で、そういう学問が発達し、理解できない者同士での翻訳の回路をつくってきた部分があったわけです。そういった意味では、福島というのも、海外にいたらもちろん、日本国内にいてもよくわからない。いやむしろ、さきほどのラジオの話のように、福島にいたからといって全てがわかるわけではないものにもなってきている。であれば、そこに飛び交っている知識や情報を改めて整理しなおして、政治も経済も文化も大衆的な諸々の動きも含めて、それを全部捉えていく。それを必要な時に参照できるように提示していく。そうすると、誰にとっても、今何が起こっているのか、あるいは福島の外であったり日本全体で起こっている問題と連動している部分があるのかというのが、見えてくるようになる。そういう前提をつくる作業をやってきているのかなと。

国内でも、あるいは、あなたの身近なところでもエリアスタディーズ的なものは必要なのかもしれない。言い換えると、そこには、あるテーマで区切られうる集団がいる、領域があるという事まではわかっても、その内部で何が起こっているのかということを誰かが通訳しないとわからないような状況が多様にあるのかもしれません。例えば、本郷にも外国人の、いわゆるニューカマーとも呼ばれてきた方々が営んでいる飲食店はいくつもあるわけですが、恐らく成人してから日本にやってきただろう人々がどういう経緯でそこにいて、どういう人間関係の中で何を人生の目標にしながら、どういう秩序のもとで生きているのか、例えばビザはどうした、店のオーナーは誰なんだ、コロナ禍の中で経営が厳しくなったり、実際に閉店に追い込まれてしまったりした方々のその後の人生はどうなっているんだとか、私たちの多くは知らないわけですね。恐らく多くの人は、店を利用した経験はあっても、興味ももたないし、それで社会は一応は回っていく。かつてだったら、冬の寒い中、地下鉄を掘っている人を見かけたら、出稼ぎで東北の寒村から来ているのかなとか、ある程度共通のストーリーが見えた。でも、そういうシンプルな物語に還元できないほどに社会が複雑化してきた中で、社会の様々な部分に不可視な集団・領域があり、それを私たちは見ていても、見てみぬふりをできてしまうようになっている。その集団・領域の内側から見える風景を私たちは想像しきれなくなっているし、それで良しともしているらしい。

情報社会論的に言えば、エコーチェンバーとか、サイバーカスケード的な話もつながってくるところだと思いますけども、それは別にオンライン環境の中だけではなくて、普通の一般的な社会の中でもおこっていることということもできるでしょう。分かりやすく言えば、ある特定の趣味嗜好なり、思想信条なり、より生得的な属性であったりをもった方々の振舞いが、一方から他方を見た時に分からないという場合はますます増えている。その相互のわかりあえなさを通訳して架橋する回路を私たちが用意できれば、何かよくわからない「理解できない他者」ではなくて、わかりあえる余地のある「自分の足元と繋がっている隣人」であるという事が分かる。そこでいろんな葛藤が解消されたり、新しいコラボレーションが生まれたりすることもあるのかもしれないなと思います。もちろんそれは、エスニシティにも宗教にも、ジェンダー的なものにも言える。フィールド研究を通してあらゆる領域を横断しながら内在的な論理を解き明かしていく。お互いに、相手が何を考えているのかよくわからないなという感覚は社会に溢れているのかもしれない中で、こういうアプローチが役にたつ部分はあるのかなと。

– ご著書『日本の盲点』の中にも書かれているように、フィールドに出て「ものを見る視点をずらす、視野を広げる」ということですね。

だいたいそうだと思うんですよね。現場に行くと現場に答えがある。もともと僕は、福島の、という言い方をしてきましたが、原発立地地域の研究をしてきました。それはごくシンプルにいうと、なぜ原発立地地域の人たちが原発をそんなに嫌がっていないのか、逆に言うと東京など大都市部の人が、むしろ自分たちの豊かな生活、戦後の経済成長とともに発達してきた原発を嫌悪するのかと。そのズレにこそ、日本の近代化の実像と矛盾とが詰まっているということです。

これは『「フクシマ」論』という本にまとめた修士論文の中でも書いた内容ですが、原子力関連施設がある六ヶ所村に外から反原発運動の集会等で訪れる人について、どういうイメージをもっていますか、と農作業をしている人に聞いた時に、「年に何回かきれいな観光バスで乗り込んで来て、『そこの畑は汚染されてますよ』とかメガホンで怒鳴りつけて、豪華な弁当を喰って帰っていくような人かな」と、そんな風に言う言葉を聞いた。六ケ所村では、原発関係の施設が来るまでは、一年の半分以上、出稼ぎをして家族バラバラで生活をしていた。ダムや高速道路・新幹線を造ったり、地下鉄を掘ったり、労働災害もおこりやすい環境で働いていた。それが今では地元で、雪深いけれども、家族で年中一緒に過ごし、所得水準もあがり、エネルギー等に関する研究所もいくつも身近にできた。家を訪問すればもう7月になろうとしているのに部屋には灯油ストーブが置かれたままになっている中でそんな話を聞く。他方で、東京から「六ケ所村の人たちは苦しめられている、あの施設を止めろ」と叫ぶ人がいる。

内側に立った時に見える風景を互いに想像しようとすることはできているのか。多分、今の社会で、寛容さとか相互理解とか多様性とか、キーワードとしては皆言う、ますますそれは喧しくもなっている。けれども、その単純化されたものの豊かな内実を見なおして、現に存在する葛藤を直視し、解決しようとしているのか。フィールドを深堀りすることが、そう問い続けていくこと、頭や口を動かすだけではなく手足をまわしていくことにつながり、葛藤が起こり続けている部分に、何らかの光をもたらすのだと思います。

– パンデミックが続く中ではフィールドワークがしづらく、学生の研究にも影響している面があるようです。先生のご研究にも影響は出ていますか?またこれをどのように克服されていますか?

ハードルは上がっていると思いますが、いまこそフィールドワークが必要なこと、やると見えてくることが豊富にあるはずです。確かに研究上の制約は様々に出ていますが、いまだからこそできることを積み重ねていかなければという思いもあります。

話がそれるかもしれませんが、学環・学府はその成り立ち、全体の中での立ち位置からしても、東大の中では伝統的ではないこと、周縁的なことをやる人も多く存在するし、それが許される環境と言って良いかと思います。それを強みに変えられるか、弱さとしたままに埋没するかというのは大きく分かれるところだと思います。その点では、良い意味で、社会のニーズを読む力が研究をする上で重要なことかもしれません。東大TVのアルバイトの時にお世話になった助教の方は、いま北海道大学の教員になられていますが、15年前くらいの段階でe-ラーニングとか、リモートで学習環境をどう作るかというようなことをやっていた方でした。当然、コロナ禍が来ることなんか知らずに、でも来る時が来ればドラスティックに求められるようになるであろう知見だという意識をもちながら当時から研究に取り組んでいらっしゃったんだと思います。そういう事って何にでも言えるのかもしれません。私も3.11の前、福島の原発なんて誰も興味を持っていないところに注目していたということも、そこに、何か大きな矛盾があったり、大きなニーズが眠っているはずだという研究上の勘みたいなものがあった。こういう話は、真面目にコツコツ努力したら必ず評価されるはずだと私たちが思い込んでしまっている「公正世界仮説」的なところからはズレるところにもあり、あまり議論されないところでもあるのかもしれませんが、ますます重要になる感覚だとも思います。

大学院生がこれからもっと自分の興味関心を深めたいという時に、いまの状況だからこその機会は様々に眠っていると思います。マスメディアを見ていても、非常にステレオタイプ化された物語は伝わってくる。だけれども、見えていないことは色々あるはずだし、それをどう拾い上げていくのか。医療関係者や飲食・観光に関わる人がこういうふうに大変だと、何度も何度も聞かされているけれども、たぶんもっといろんな困り方をしている人たちもいるよなとか、むしろここにいろんな変化の可能性を見出して、動いている人もいるんだとか。

オリンピックの賛成反対の議論にしても、量的に賛成が何%で反対が何%ですよと可視化して、対立構造を浮き彫りにして、というアプローチは分かりやすいけど、単純に賛成と反対に、パカッと割り切れる人ばかりではなく、割り切れなさを抱える人もいるわけで、それが見えるフィールドに行って、その割り切れなさとは何なのか、いましか記録できない言動が見えるはずです。例えば、自分が院生だったらそれを見に行ってまとめたいと思うだろうなと思います。

– 先生のゼミは来年度から本格稼働とのことですが、来るべきゼミ生、そして、学府の学生に期待することは?

ゼミに関しては、方法論、理論で通じる部分があれば、必ずしも研究対象が、私の専門と近い内容である必要はないと思っています。私自身、全く自分の関心と重ならないようなことを対象とした研究をやっている先生方・ゼミの先輩方などからも指導頂いたことが、結果としてよかったと思っています。例えば、原発と言ったら、地域社会学、科学社会学といういかにも関係しそうなジャンル分けのもと、その何処かに足場を置いて学ぶというのが王道だったかもしれないけれども、そうしていたらいまの自分のオリジナリティはなかった。吉見先生のゼミもそうだし、学府全体も、雑種が育つのに良い環境です。大学の中や外で、普通であれば接することのない領域の方と接するための基礎体力を作ってくれたと思います。

視点をずらしてモノを見る、視野を広げる。全く違った立場に立っている人たちの言葉を両方聞いて、皆が目を向けていない資料を読んで、最後に何が事実なのか、何が掴むべき核心なのかと判断する。特に情報社会の中でそれが難しくなっています。大量の情報が向こうからやって来る。自分が見たいもの、既に持っている信念を強化することに誘導されるような情報環境がより明確になっています。そんな現在において、普通は出会わないようなものに出会って、自分の見てきた風景とそれとのミゾを感じるという事が、重要ですし、学環・学府にはそのために必要な土壌があると思っています。その良さを自分の研究に活かしたいという方に積極的に学びに来ていただければありがたいです。

企画:ウェブサイト・ニューズレター編集部

インタビュー:山内隆治 (学術支援専門員・編集部)

インタビュー・構成:神谷説子(特任助教・編集部)

英文:デービッド・ビュースト(特任専門員)

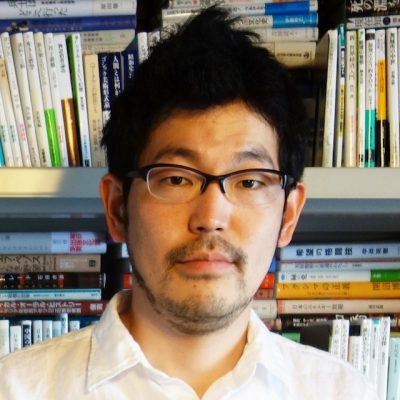

主担当教員Associated Faculty Members

准教授

開沼 博

- 社会情報学コース

Associate Professor

KAINUMA, Hiroshi

- Socio-information and communication studies course