February 6, 2017

教員インタビュー 山中俊治教授Interview with Prof. Shunji Yamanaka

デザイナーの存在が「軽やかな物づくり」を生み出す

デザインは美術を専門に学んだ人がする芸術系の仕事で、エンジニアリングは工学を専攻した人のための理系の仕事……。山中先生が牽引するデザインエンジニアの世界は、そんな先入観を根底から覆す。

先端技術が多くの人の目に触れるようになった今、デザインは単に美的感覚を具現化するための手段にとどまらない。テクノロジーは、デザインを通じて、どのようにして社会に受容されていくのだろうか。

人体には、敢えて似せないでつくる

――山中先生のお名前からまず思い浮かんだのは、義足のデザインでした。

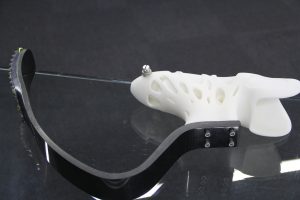

「義足に関しては2008年からずっと取り組んでいるプロジェクトで、本も出ています。

一般的な義足は「あなたの足なら、この棒はこの長さにして、このジョイントをつければだいたい元々持っていた足と似たような形のものが作れますね」というように規格化された部品を組み合わせて作ります。ただし、元の足との接続部分だけは、その人の足に合わせて型をとって作らなければなりません。つまり型を取って個人に合わせて作る部分と、共通の量産部品とを組み合わせて作るのが、一般的な義足です。これは戦争とも関係があって、戦争が生んだたくさんの障害者に対して国は補償をしなければなりません。すると、一時的に巨大な市場が発生するわけです。現在世界最大の義足メーカーの一つは第一次世界大戦後のそうした時期に成立した企業で、それまでは職人技でひとつひとつ作られていた高価な義足を安く量産するシステムを開発しました。そこで開発された技術が基本となって、大量の義足を供給することが可能になったのです。

ただ、一つ残念だったのは、まったくデザインしていない状態になっていたことです。これは、例えば靴のような身に着けるもので考えたら、あり得ないことです。特に義足の場合には、いかにも違和感のある物が足にくっついているようで、痛々しくさえある。

一方で、義足アスリートが走っている瞬間というのは、信じられないくらい美しい。彼らを見て気がついたのは、足首は走行中に、ほとんどバネとして機能しているということです。その状態をモノに置き換える形で、板バネが生まれました。足首にバネを入れるより、全体を大きな板にしてしなやかに接地させたほうがうまく走れるわけです。つまり、人工物で人体を置き換えるとき、実は人体に似せようとしない方がかえって機能的だということが分かる。

そこで、本物の足に似せようとするのは諦めて、人工物自体をカッコよくする方に未来を見出しました。」

――なるべく人間本来の足に近づける、というのが必ずしも正解ではない、と。

「私が今作っている義足も、陸上競技用と自転車競技用のそれではまったく異なります。まだまだ、我々のテクノロジーでは、本来人間の足が持っているような汎用性を義足に備えることは困難です。これは、モノづくりのコンセプトや設計思想そのものに関わっていて、自然界の物は、あらゆる状況に対応することが大前提として求められる。それを常に要求されるなかで徐々に進化したのが、今の人体器官です。それに対して人工物を作るときに我々は、そういう発想をしません。特定の状況を整理して理解し、その物理法則や技術原理に適う人工物を作ります。ローカルで個人的で、ある意味ではその機能だけに限定したものを作ろうとするわけです。道具って、最初はみんなそうやって作ったはずですよね。」

デザイナーは「映画監督」

――とはいえ「状況を整理して理解」するのも、先生の場合は、あるときは義足で、別のときは改札機だったり、はたまた椅子だったり……。毎回新しい分野となれば並大抵のことではないと思います。

「それは、デザインという仕事の本質にも関わります。デザイナーはモノづくりの統合を行うスキルは求められますが、特定の機器についての専門家である必要は必ずしもありません。そこで、学び方のコツが重要になってきます。

たとえば、義足のデザインにしても、そう簡単に義肢装具士さんのようには詳しくなれない。義足をデザインするためにはカーボンの板バネの特性をきちんと知る必要がありますが、デザイナーはカーボンの専門家でも、材料力学の専門家でもないわけです。でも、それがどんな研究の成果で、どういう人たちがどんな方法で作っているのかを、ざっと眺めることはできる。「かいつまんで知る」ことがとても大事なんです。

これまでの学問体系は細分化されていて、そのなかで、物をつくるときには各分野の徹底的に詳しい人が集まってきてやっていました。それが物づくりのシステムであり、社会の仕組みでもあったわけです。でも、物づくりを単なる寄せ集めにしないためには、大きなアイディアをバラバラにして各専門家に振り分ける人、つまりデザイナーがいなければならない。たとえば「こういう車が欲しいんだけどな」というときに、それを仕事として分解して人に振り分けられる、トップダウン型の物づくりがとても大事で、それこそがデザインだと思います。映画監督が、自分では役者もカメラマンもできなくても、どちらとも対等に話せる程度の知識を持っているのと同じです。

そのためには、クイックに学んでエッセンスをつかみ、それなりの提案ができる、そのプロフェッショナルであることが求められます。」

学ぶことを恐れるな!

――それは、情報学環のコンセプトにも近い気がします。

「直結すると思います。情報学環の魅力は、専門家の間にある壁を軽々と飛び超えて、軽やかな物づくりができることにあります。「自分は、何の専門家でなくても構わない。でも、こういうヴィジョンが提案できる」そういう人が、情報学環では育ちうるのではないでしょうか。

だから、もし私がやっているようなデザインを学びたい人がいるなら、学ぶことを恐れない人であって欲しい。「僕は美術の専門家じゃないしな……」と思って足踏みする人には、そこが欠けたものしか作れません。生物学の知識が必要なら、まったく学んだことがなくても、やらなければならない。自分が立てた目標を達成するためには、必要と思ったことを躊躇せずに学べる人、そんな人にデザインを志して欲しいと思っています。」

(ニューズレター『学環学府』No.47より再録)

インタビュー・構成:小林哲也(修士課程)、渡辺千弘(修士課程)

主担当教員Associated Faculty Members

教授

山中 俊治

- 先端表現情報学コース

Professor

YAMANAKA, Shunji

- Emerging design and informatics course