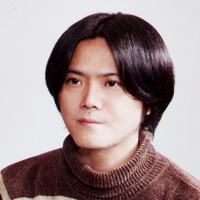

教授

北田 暁大

Professor

KITADA, Akihiro

- 社会情報学コース

- アジア情報社会コース

研究テーマ

- メディアの社会学

- 区分:

- 学環所属(基幹・流動教員)

- Socio-information and communication studies course

- ITASIA Program

Research Theme

- Media Sociology

- Position:

- III Faculty (Core & Mobile)

- 略歴

博士(社会情報学)(東京大学)

1971年 神奈川県生まれ

1995年 東京大学文学部 第四類(社会学) 卒業

1999年 東京大学大学院 人文社会系研究科 社会文化研究専攻 社会情報学専門分野 博士課程退学

1999年 東京大学社会情報研究所 助手

2000年 筑波大学社会科学系 講師

2003年 東京大学社会情報研究所 助教授

2004年 (組織統合に伴い)東京大学大学院 情報学環 助教授

2004年 東京大学大学院人文社会系研究科より、論文博士(社会情報学)取得

2006年 北京日本学研究センター派遣教授(2006年2月~2006年7月)

- 学環の研究事業

- Research in III

これまで「広告」「映画(館)」「ジャーナリズム」「マンガ」といったメディアを素材として、歴史的な研究を進めてきました。もちろんメディア史と 言っても、たんに関連のある出来事・事象を時系列的に並べていけばいいというものではありません。私の研究の理論的背景にあるのは、マーシャル・マクルー ハンやロジェ・シャルチエといった人たちによって彫塑されてきた「メディア論」と呼ばれる方法論です。それは、書物やテレビ、ラジオといったいわゆる「マ スメディア」以外のモノやコト(たとえば、電灯や都市、鉄道、タイプライターなど)を、私たちの身体と社会性を媒介するメディアとして眺めるという視角を 切り開くものといえます。たとえば広告や映画の表象内容に照準するのではなく、それが受容される《現場》の重層性、モノとしての広告・映画館・都市が持つ 社会的意味などを分析していく、「意味」や「メッセージ」をメタレベルから規定する物質=モノの社会性・歴史性を確認する…それがマクルーハン的な意味に おける「メディア史」の課題です。

こうしたマクルーハン的方法と、ヴァルター・ベンヤミン、ミシェル・フーコー、フリードリッヒ・キットラーといった人びとの方法論的意識をつき合わ せつつ、新たな社会史・歴史社会学の可能性を模索していく、というのが私の研究スタイルです。この研究スタイルを貫くには、一次資料への興味関心のみなら ず、理論と実証を往復する知的体力が必要とされます。一人でも多くの皆さんと、緊張感に満ちたメディア史のプロジェクトを推し進めていきたいと考えていま す。

また私はニクラス・ルーマンの社会システム理論に依拠しながら、現代的なコミュニケーション文化の分析にもとりくんでいます(ネット・コミュニケー ション分析や都市論など)。システム理論はきわめて抽象度の高いものですが、「社会的なるもの(the social)」を複眼的に観察していくうえで有益な示唆を与えてくれる理論的ツールでもあります。教育の場では、メディア史とともにシステム理論を取り 入れた社会分析の「訓練」もしていく予定です。理論/実証という不毛な二項対立を「脱構築」し、メディアをめぐる「社会学的想像力」をともに鍛え上げてい きましょう。